世界へ広がる生食ブーム : 愛犬の健康を考える海外のペット栄養学から学ぶ

Table of Contents

日本では、犬のごはんはドライフードが一般的ですが、海外のペット先進国と呼ばれる国々では、「Raw Food(ローフード)」や「BARF(バーフ)ダイエット」など、生食を取り入れる飼い主さんが増えています。

生食は犬本来の食事として注目されていますが、専門家の間でも賛否が分かれており、「結局どっちがいいの?」と悩む飼い主さんは少なくありません。

大切な家族の一員である愛犬に、できるだけ体に良いごはんを食べさせてあげたいと思うのは当然です。

実は、ドライフードも生食も、どちらにもメリットデメリットがあり、どちらのほうが良いというものではありません。

大切なのは、生食に関する正しい知識を持ち、愛犬に合った形で上手に活用することです。

そこで今回は、ペットフーディストや犬の管理栄養士の私が、生食についてお伝えします。

犬の生食とは?海外と日本で違う“犬のごはん常識”

犬の生食とは、生肉や内臓、骨、野菜、果物など、加熱をしていない自然に近い食材を与える犬本来の食事のことです。

「RawFood(ローフード)」とも呼ばれ、加工を避けて食材本来の栄養素を活かすことを目的にしています。

中でも「BARF(バーフ)ダイエット」は、犬の本来の食性に基づき、肉類や野菜をバランスよく組み合わせた食事法で、必要に応じてサプリメントなどが使用されるのも特徴です。

こうした生食が再び注目されている背景には、愛犬の健康志向の高まりがありますが、飼い主さんの意識や受け入れ方には海外と日本では大きな違いが見られます。

海外の「犬の生食」に対する考え方

海外では、犬の「生食」は1つの栄養学的アプローチとして考えられており、犬にとって本来あるべき食事のかたちとして受け入れられてます。

単なる自然食としてだけでなく、栄養バランスや消化のしやすさ、体への影響など犬の健康を考えるうえで、有効な手段として実践している飼い主さんが多いのが特徴です。

オオカミを祖先に持つ犬にとって、生の肉や野菜を食べる行為は本能的で自然なことと言えます。

こうした現代の生食を広めるうえで大きな役割を果たしたのが、オーストラリアの獣医師であるイアン・ビリングハースト博士が1993年に出版した「Give Your Dog A Bone」という1冊の本です。

この本の中で博士は、これまでの経験や研究結果をもとに、生食が犬にもたらすさまざまなメリットについて解説しました。

今では、ドッグフードを「加工食品」「ジャンクフード」として考える飼い主さんも増えており、犬本来の自然な食事を与えたほうが健康的という意識が強まっています。

日本の「犬の生食」に対する考え方

一方で、日本では「生肉を犬にあげても本当に大丈夫なの?」「お腹をこわさない?」といった不安が根強くあります。

生食はリスクがあるものとして慎重な姿勢を取ることが一般的で、「生食=危険」というイメージが先行しているのが現状です。

そのため、飼い主さんが愛犬のために選ぶごはんは、ドライフードが一般的になっています。

実際、犬の情報メディア「INUNAVI」の調査によると、94.9%の飼い主さんが愛犬にドライフードを与えているという結果でした。※1

日本ではまだまだ生食に対する情報も少なく、気になっていても手を出しにくいということもあるでしょう。

犬もナチュラル志向?海外で進む生食(ローフード)生活

一度は、ドッグフードに含まれる添加物を気にしたことがあるのではないでしょうか。

海外、特にペット先進国の国々では、ドッグフードに使用される食材の品質や添加物に対して疑問を持つ飼い主さんが多く見られます。

健康志向やオーガニック志向が高まる中で、愛犬にもできるだけ自然な食事を取り入れたいという考え方が広がり、生食文化に拍車をかけました。

市販されている冷凍の生食用フードやフリーズドライの製品も多く、手軽に購入できる環境が整っている点も特徴です。

こうした利便性の高さもあり、イギリスでは2023年の生食ペットフード市場が前年比20%もの成長を遂げるなど、勢いを増しています。

複数の公的機関と共同で策定された生食ペットフードの製造ガイドラインもあり、飼い主さんが安心して生食を手に取れる環境が整っているのです。※2

犬の生食のメリットは?生だからこそ期待できる効果

生食は自然に近い食材を取り入れる食事法ですが、生食にどんなメリットがあるのか気になるところでしょう。

生食のメリット

・犬の食性に配慮できる。

…犬本来の食事スタイルに近く、体に負担がかかりにくい

・嗜好性の高さが期待できる

…材本来の自然な風味が残り、食いつきの良さが期待できる

・消化率、栄養価の高さが期待できる

…加熱による栄養の損失がないぶん、効率よく栄養を吸収しやすい

・熱に弱い栄養素を取り入れられる

…加熱で壊れやすい酵素やビタミン類などの成分をそのまま取り入れられる

・水分摂取量が増やせる

…生食は65〜75%が水分で、食事から自然に水分を補うことができる※アニーズパントリーの場合

・無添加

…添加物の心配がない

また、生肉や野菜類で水分をしっかり摂れることで体のめぐりがスムーズになり、健康的な体型や皮膚・被毛の美しさを維持しやすくなることもポイントの1つです。※3

実際に私も高齢の愛犬に生食を与えていたことがありますが、しっかり食べてくれるのはもちろん、年齢のわりに健やかに過ごせていたと思います。

犬の生食にはデメリットもある?生肉で注意したいポイント

犬の生食にはたくさんのメリットがありますが、生の食事ならではのデメリットもあることを知っておくことが大切です。

生食のデメリット

・生肉だけでは栄養が偏る

…肉、骨、内臓、野菜などのバランスが取れた食事が必要

・保存がきかず傷みやすい

…解凍後はすぐに使い切る必要がある

・適切な取り扱いと衛生管理が必要

…生の新鮮な食材を扱う分、保存や調理に気を使う必要がある

・犬の体質によっては合わないこともある

…免疫力が低下する老犬では体の負担となる可能性がある

生食は新鮮な食材を使用するからこそ、食材の管理や衛生面にちょっとした配慮が求められます。

しかし、それは生食に限った話ではなく、人間や犬が口にするものすべてに言えることで特別なことではありません。

愛犬に本来の食性にかなった自然で美味しいごはんを食べてもらうためのひと手間と考えれば、その配慮さえも楽しみのひとつになるでしょう。

生の骨は扱いに注意

生食では骨も与えることがありますが、与え方には十分な注意が必要です。

丸呑みしてしまうと食道や腸に詰まらせてしまうリスクがあり、食べ過ぎれば消化不良や便秘を引き起こすこともあります。

与えるときは愛犬の体格に合ったサイズの骨を選び、食べ終わるまで必ず見守るようにしましょう。

「犬に生肉はダメ」は本当?犬の祖先が食べてきた本来の食事

生食に対して戸惑ってしまうのは、「犬に生肉は絶対にダメ!」と断言している情報を目にすることもあるからではないでしょうか。

しかし、犬の祖先であるオオカミは自然の中で狩りをし、生肉を主食として生きてきました。

現代の犬も、家畜化の過程で多少の変化は見られるものの、消化器官や歯の構造には、今なお肉類の消化に適した特徴が多く残っているとされています。

そのため、生肉を取り入れることは犬の本来の食性に基づいた合理的な選択肢のひとつとも言えるでしょう。

もちろん、衛生管理や食材選びには配慮が必要ですが、「生肉=ダメ」と一括りにするのではなく、正しく理解し、適切に取り入れることが大切です。

犬に生食を安全に取り入れる方法とステップ

生食には注意点もありますが、正しく取り入れることで愛犬の健康維持にも役立ちます。

ここでは、生食を安全に取り入れる方法とステップについて解説します。

安全な生食の選び方

生食を選ぶときは、適切に管理された食材や衛生管理が徹底された製造工場で作られたものを選ぶことが大切です。

近年は、日本でも栄養バランスを考えて作られている生食ドッグフードも見られるようになりました。

生肉だけでは栄養が偏ってしまうため、野菜なども取り入れて栄養バランスを考えなければいけませんが、栄養バランスが考えられている生食ドッグフードであればその心配もなく与えやすいでしょう。

購入前には、公式サイトで使用している食材や品質へのこだわり、製造管理について書かれているか確認すると、信頼できるメーカーかどうかを判断しやすいと言えます。

生食への切り替え方

生食へ安全に切り替えるには、今与えているフードに少量をトッピングするところから始め、7日間程度かけて生食のみに切り替えるようにしましょう。

突然、生食だけを与えてしまうと、食べ慣れないものにお腹がびっくりしてしまうこともあります。

そのため、最初の2〜3日はいつものフードの4分の1程度のトッピングからスタートしたほうが安心です。

ただ、犬の体質は個体差があり、一度に切り替えても全く問題のない犬もいれば、7日間では足りない犬も中にはいます。

デリケートな愛犬にはスプーン1杯程度のトッピングからはじめるなど、愛犬に合わせて調整してあげることをおすすめします。

生食を与える量

生食に限りませんが、与え過ぎは消化不良や肥満の原因となります。特に生食は栄養価が高いため、愛犬に合わせた適切な量を与えましょう。

とは言え、生食はドライフードとはまったく異なるものなので、ドライフードのような給餌量計算式が存在しません。

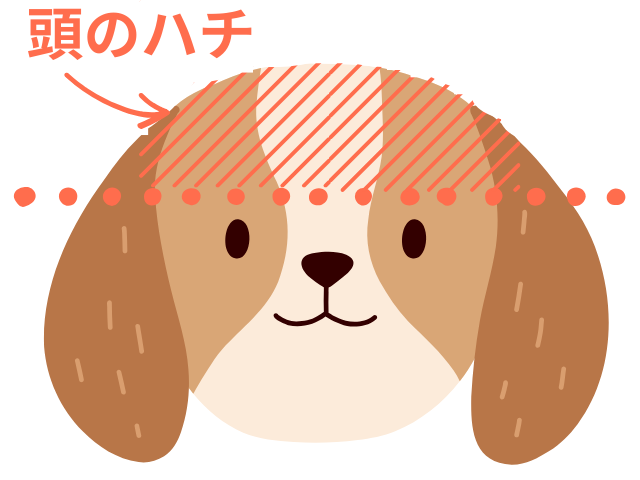

そのため、飼い主さん自身が生肉や野菜・果物を与える場合、愛犬の頭のハチ(目の上あたりから上の部分)くらいが1食分の目安になります。

生食ドッグフード(アニーズパントリー)であれば、健康な成犬は体重の2~4%が給餌量の目安です。

ただし、犬の活動量や状態、体質によっても給餌量は異なります。

2週間に1度は体重測定や体型チェックを行い、給餌量を調整することが大切です。

実際、私の愛犬はカロリーをたくさん消費する体質で、通常の給餌量の2倍の量が必要でした。

適切な量を与えなければ栄養の過不足が起こり、せっかくの生食のメリットも損なわれてしまうため、愛犬に合った量を与えるようにしてください。

生食は必要以上に怖がる必要はない!正しい知識で上手に取り入れよう

生食に慣れていない日本の飼い主さんにとって、生食はなかなか挑戦しづらい食事法かもしれません。

確かに、生食には食中毒のリスクがありますが、取り入れるメリットもたくさんあります。

大切なのは、正しい知識を持ってリスクを理解し、信頼できる製品を選ぶことです。

どんなものにもメリットとデメリットが存在するように、普段愛犬に与えているドライフードにもさまざまなリスクは潜んでいます。

絶対に生食でなければいけない、絶対にドライフードでなければいけない、というものはありません。

上手に活用することで、愛犬にとってより良い食生活に繋がるでしょう。

参考文献一覧

※1:IINUNAVI「ドッグフード選びの基準に変化が!?市場傾向と人気フードのトレンドを徹底調査【飼い主453人アンケート】」

※2:PFMA「PFMA launches guidelines for raw pet food producers in UK」

※3:NIH「Raw food diets in companion animals: A critical review」